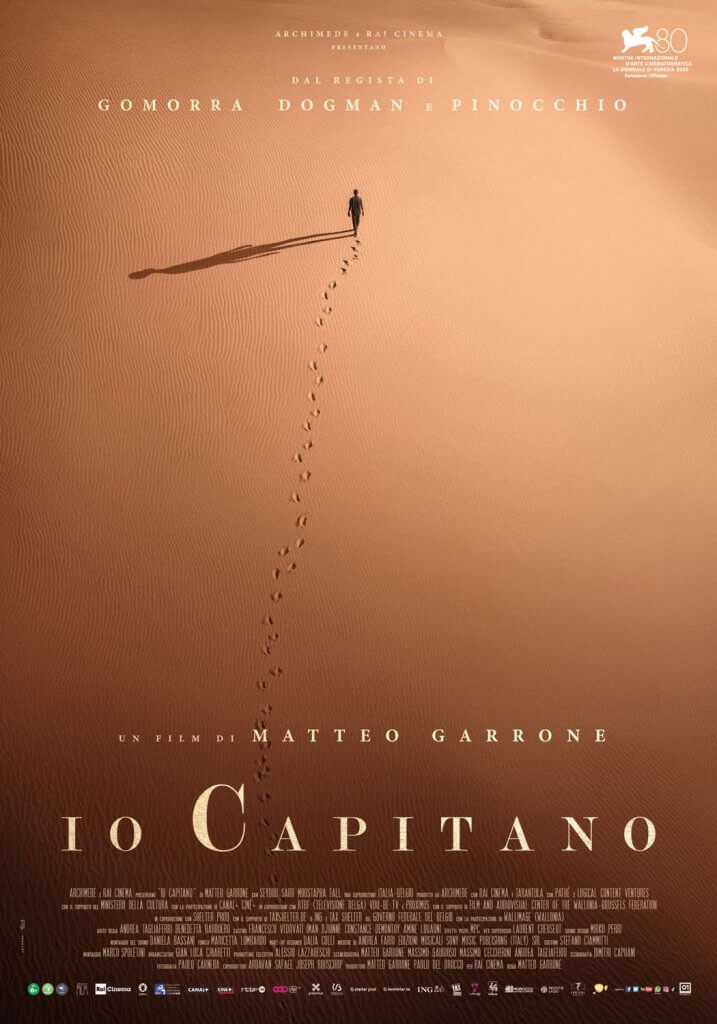

Se non avete ancora visto “Io Capitano” di Matteo Garrone al cinema, cercate di recuperare il prima possibile. Non è una storia nuova, ma è unica come le storie di chiunque e vi lascerà senza parole per la brutale logica che costringe ogni singolo migrante a seguire una rotta già tracciata e ben definita in ogni suo ingranaggio.

È la storia di due ragazzini senegalesi che intraprendono il viaggio verso l’Europa con lo scopo di diventare due star, ma cerchiamo di abbandonare il pathos, l’empatia naturale verso i protagonisti, tralasciamo ogni sentimentalismo e trattiamo questa storia per quello che è davvero: un inferno senza capo né coda, apparentemente. Un mosaico in cui ognuno diventa padrone di qualcun altro e tutto si può ottenere solo grazie al denaro. Costa cara la vita di esseri umani che si spingono ad un viaggio così incerto e violento, ma è pur sempre minore il prezzo da pagare rispetto alla disperazione che vivono quotidianamente.

Per non essere retorici ci facciamo raccontare qualcosa, quello che si riesce a capire e quello che affiora alla mente senza fare troppo male, da Fatmatà, sedicenne Ivoriana che vive in Italia da due anni e ancora non riesce a comporre una intera frase in italiano. Fatmatà, Fatou per gli amici, decide di partire dalla Costa D’avorio nel 2019, affronta questo viaggio insieme a una sua cugina e alcune altre ragazze del villaggio da cui proviene, non ha ricevuto alcuna istruzione, consce solo Allah, la sua famiglia numerosa, i cugini, le mogli di suo padre, i suoi fratelli e sorelle e i suoi zii. È una ragazza che conosce la campagna, i lavori domestici e ama cucinare in compagnia delle donne, e porta questa abitudine anche in Italia, mostra i sui capelli cortissimi e nodosi solo alle donne, non permette a nessun uomo di guardarla senza l’Hijab. Ha due occhi che sono enormi chicchi di caffè, un sorriso triste e sullo zigomo sinistro si vede una cicatrice ormai assorbita dalla pelle. Fatou non avrebbe mai voluto lasciare il suo villaggio se non avesse dovuto farlo pur di sostenere la sua famiglia ridotta in totale povertà, si è vista costretta insieme agli elementi più giovani della sua famiglia ad attraversare il deserto fino alla Libia e ad arrivare in Italia sui barconi. I soldi chiamano, e l’eco è forte, tutti rispondo, che sia per colmare la povertà o per saziare la propria avidità di potere, in questa storia i soldi sono il motore di tutto. Fatou affronta il deserto, spossata e ridotta in qualcosa che assomiglia ad un essere umano arriva in Libia e lì resta per più di un anno.

Garrone racconta molto bene come funzionano le prigione libiche: sono un coacervo di interessi monetari e di raggiungimento di potere, da una parte la cosiddetta polizia libica arresta tutte le ondate di migranti che riescono a superare vivi il deserto e alla frontiera chiede se hanno soldi: chi li ha li consegna e viene poi costretto a lavorare per poter guadagnare e pagarsi il proprio viaggio in mare, se non si hanno si viene torturati, violentati, abusati e a questo punto due sono le soluzioni: la morte o la lenta e dolorosa sopravvivenza da cui si esce solo grazie ad un altro ingranaggio della macchina migratoria quella che Fatmata chiama salvezza, ma che in realtà si chiama mafia internazionale.

I prigionieri sopravvissuti vengono acquistati, letteralmente, da scagnozzi di potenti della zona, o di potenti esteri che però amano trascorrere le loro vacanze al caldo tepore del nord Africa. Gli scagnozzi impiegano i migranti acquistati nelle prigioni in lavori di manovalanza. Nel film, ad esempio, il protagonista si finge muratore esperto per costruire una fontana al proprietario di una grandissima villa nel deserto; Fatmata, invece, è diventata la cameriera privata di un ricco uomo che si serviva di lei in tutto. Fatmata non riesce a descrivere bene questo lungo anno, è confusa e a disagio, smette di parlare in francese e usa il suo dialetto locale, il diouala. Ci dice che lei ha dovuto dormire con quest’uomo, e anche con i suoi amici, per un anno. Lei non abbassa mai lo sguardo, non versa una lacrima. Semplicemente smette di parlarne. Ed è proprio quest’uomo che lei deve ringraziare perché dopo quel lungo periodo lui l’ha finalmente liberata e le ha dato la possibilità di imbarcarsi. Proprio come nel film. I soldi, ancora una volta, permettono l’accesso alla salvezza, anche se si ottengono per vie terribili, inumane e degradanti.

È così che Fatou riesce a imbarcarsi, finalmente felice di essere libera e dir aggiungere l’Italia, ma il suo viaggio dura una settimana circa, non lo sa nemmeno lei quanto duri di preciso: ricorda solo le onde, l’acqua salata, le piogge nell’acqua, l’orizzonte sempre uguale. Non riesce a fare il bagno adesso, neanche dopo due anni dal suo viaggio. Non riesce a guardare negli occhi gli uomini più grandi di lei, ma si sa difendere benissimo da chi prova ad accarezzarla senza il suo consenso, si fa capire anche senza parlare in italiano, le piace giocare con i bambini – in fondo lo è anche lei – e cucina con amore. Non ha perso questa passione ed è felice di essere circondata da persone a cui si può affezionare davvero.

“Io capitano” è una storia che non racconta bugie, non ne ha bisogno, dà voce a tutte quelle persone che non conosciamo da vicino e probabilmente non arriveremo mai a conoscere, però dobbiamo sapere cosa succede ad una terra che è separata da noi da una striscia di mare. Una terra in cui arrivano quotidianamente armi e stecche di sigarette gratuite per i prigionieri, costellata di grandi ville e casa meravigliose di sceicchi, magnati e politici europei, dove la polizia non difende nessuno e si vende al miglior offerente e i cittadini non sono tutelati. Lo dobbiamo sapere perché dietro tutta questa enorme macchina ci sono persone come Fatmata, che è qui davanti a me: io posso ascoltarla e toccarla, non posso far finta del contrario. Mi ha raccontato una storia che mi riguarda più di quello che penso, perché io sono solo più fortunata di lei e mentre la guardo, turbata, mi sorride e mi dice «la vie n’est pas difficile, c’est nous qui la rendons difficile».

Articolo pubblicato su Il Quotidiano del Sud – L’Altravoce dei ventenni