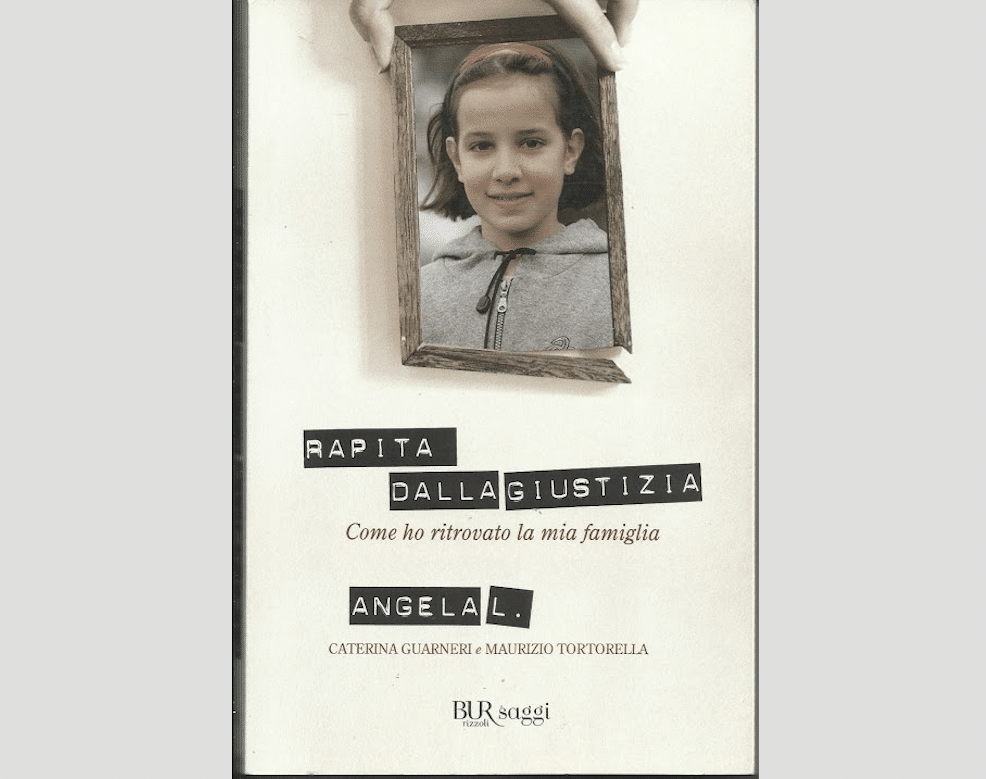

“Rapita dalla giustizia” è l’autobiografia di Angela Lucanto, edita da Rizzoli.

Anna L. era una bambina come tante, come me, come te che stai leggendo.

Questo libro racconta un episodio giudiziario che ha fatto scalpore e che ha, purtroppo, tolto lustro al nostro sistema giudiziario, calpestando i diritti umani di una intera famiglia.

Ognuno di noi avrebbe potuto trovarsi nella situazione di Angela o dei suoi genitori: leggendo la sua testimonianza, immaginando il dolore di chi perde i propri cari senza una valida ragione, ho immaginato, per pochi istanti, di essere lei.

Ciao, sono Angela L. e ho sette anni.

Un giorno normale, era il 24 novembre del 1995, la bidella entrò di soppiatto nella mia classe, si avvicinò alla maestra e le bisbigliò qualche parola nelle orecchie; in quei tre secondi di comunicazione deve essere successo qualcosa di incredibile perché subito dopo, un po’ meravigliata e intimorita, la maestra mi invitò a preparare la cartella: erano venuti a prendermi.

Uscii entusiasta dall’aula – che bello uscire a metà mattinata e saltare la lezione di matematica– pensai; ero contenta, certa che sarebbe stato l’inizio di una bella giornata di vacanza.

Il mio entusiasmo si spense all’improvviso: non vidi né la mamma né il papà sull’uscio dell’edificio scolastico ad attendermi, ma un viso sconosciuto.

Non sapevo, allora, che quel viso rappresentò per me, per i successivi dieci anni della mia vita, l’identikit del mio rapinatore.

Ciao, sono Angela L., e sono una bambina rapita dalla giustizia.

Riavvolgiamo il nastro: la mia storia è stata resa pubblica su tutti i giornali negli anni del mio allontanamento, e qualcuno di voi avrà già sentito parlare di me.

Nel 1995 ero una bambina normale, avevo un fratello, Francesco, di dodici anni, e due genitori che mi amavano infinitamente.

Fui allontanata da casa mia perché mia cugina Antonella, che soffriva di problemi psichiatrici, iniziò ad accusare le nostre famiglie – inventandosi tutto per manie di protagonismo – confessando agli organi di polizia di essere stata stuprata da mio zio e da mio padre.

L’allora procura di Milano, iniziate le indagini contro il mio dolcissimo (poi, dopo lunghissimi anni, dichiarato innocente) papà, investì il Tribunale dei Minorenni della questione circa il mio affidamento: Antonella affermò con sicurezza che io stessa ero stata vittima di violenze carnali da parte di mio padre.

Non potevo rimanere più nella stessa casa di quel povero mostro di papà.

A seguito di alcuni noiosi pomeriggi trascorsi con gli psicologi dei servizi sociali, una volta decisi di cambiare tattica e di inventare un nuovo disegno: la matita tratteggiò la sagoma di un fantasmino che io, ignara all’epoca di cosa potesse significare simbolicamente, rinominai “Pisello”.

Diedi alla Procura di Milano, inconsapevolmente, la prova che incastrò mio padre.

Fui improvvisamente prelevata da scuola, senza che nessuno della mia famiglia fosse stato preventivamente avvisato. A nulla servirono le dichiarazioni di mia madre, che negò ogni capo di accusa; a nulla servì la posizione di mio fratello, che ormai “grande” rimase in casa con la mamma, allorché mio padre fu portato in carcere in qualità di mio stupratore.

Io non seppi nulla di tutto ciò.

Fui portata da Carla, la terribile assistente sociale che quel 24 novembre venne a prendermi a scuola, al Caf – il Centro di affido familiare, che divenne casa mia per un tempo troppo lungo.

La mia vita cambiò repentinamente e inaspettatamente: mi sentii subito abbandonata al mio destino, che per ovvie ragioni mi appariva buio e senza alcuna definizione.

Mi sentivo sola.

La mamma e il papà ancora non si erano fatti vivi, nessuno mi parlava di loro, nessuno mi dava spiegazioni.

Persi il conto dei giorni.

Non riuscivo a misurare il tempo che avevo già trascorso in quell’edificio scevro di qualsiasi gioia di vivere.

Tutti i bambini che vivevano lì insieme a me erano ormai convinti dell’inesistenza dei loro veri genitori, erano sicuri di non averli mai conosciuti: avevano tutti dimenticato le loro radici.

Io cercavo di ricordarli, di tenere a mente i loro volti, le loro voci.

A poco a poco, però, le loro immagini si dissolsero nella mia mente, e per quanto cercassi di sforzarmi tutto mi appariva sfocato.

Li stavo perdendo per davvero: ma d’altronde, loro non mi avevano mai cercato, mi avevano lasciato lì, e io non sapevo perché.

Trascorsi gli anni al Caf e poi al Kinderheim di Genova (ove ero stata trasferita improvvisamente perché – scoprii poi– mia madre, disperata per non avermi più rivisto, decise un giorno di incatenarsi fuori dal Caf) a piangere e a rendere difficile la vita delle assistenti sociali, specialmente di Augusta.

Io le odiavo: non volevo stare lì ma non potevo scappare, sebbene più volte progettai la mia fuga.

Non avevo, però, né una via di uscita né un posto dove andare.

Ero sola.

Dopo quattro anni, a giugno del 1998, fui informata della lieta novella: ero stata adottata.

Iniziò il terzo capitolo della mia vita.

Ciao, sono Angela C. e ho superato l’infanzia, sono ormai una adolescente rabbiosa e insolente.

Ho accettato di essere stata trasferita in una nuova casa, a Como, in una famiglia composta da una signora e un signore che insistono io li chiami mamma e papà (certi che io abbia dimenticato di avere già dei genitori), altri due ragazzini adottati – Eleonora e Tommaso – e un’altra bambina, più piccola di me, loro figlia naturale.

È inutile raccontarvi dettagliatamente gli anni vissuti in quelle quattro mura: seppi dall’inizio che quella non sarebbe stata casa mia e che quelle persone non erano la mia famiglia.

Accettai di trasferirmi lì solo per sfuggire ad Augusta e alla vita militare di quel maledetto orfanotrofio in attesa di compiere diciotto anni.

Poi sarei fuggita, sarei stata finalmente libera.

Nel frattempo, la mia famiglia era in subbuglio, in trepida lotta contro la giustizia.

Venni a scoprire, molti anni dopo il mio rapimento, che a giugno del 2001 i miei genitori iniziarono ad andare in tv per tentare di ricongiungersi a me, poiché nessun organo statale rivelava loro dove mi trovassi.

Questo avvenne perché in quell’anno, finalmente, la Suprema Corte di Cassazione assolse mio padre da ogni accusa: mio padre fu dichiarato, quasi 7 anni dopo, innocente.

La prima cosa che cercarono di fare fu interrompere le procedure legali che stavano finalizzando il mio affidamento nella famiglia che mi ospitava in quel periodo; ma invano, perché il Tribunale dei Minori parve disinteressato alla questione e invece accelerò la mia adozione.

Ricordo ancora i pomeriggi in cui, sempre Carla, mi interrogava e – a telecamere spente – mi invitava a confessare il mio benessere in quella casa cosicché poi avrei rivisto i miei genitori.

Fui di nuovo io a decidere: prima accusando mio padre, poi a pronunciare quel sì che mi rese, a tutti gli effetti, figlia di nuovi genitori.

I miei genitori, però, non persero mai le speranze, continuarono a cercarmi in ogni dove. Fino a quando, un pomeriggio, per caso, mia madre trovò il primo indizio.

Luglio 2005: in una lettera in cui il Sindaco richiedeva il risarcimento per le spese che l’Asl aveva anticipato per la mia permanenza al Caf, si accennava al fatto che io trascorrevo le vacanze estive ad Alassio.

E da questo impercettibile e quasi insignificante dettaglio, i miei mi rividero, per la prima volta dopo dieci anni, in costume da bagno, pronta a ripartire per la montagna.

Non mi lasciarono più.

Non si palesarono subito, ma saggiamente ponderarono sul da farsi.

Fu mio fratello Francesco che poi fece il primo passo. Venne un giorno all’ingresso di scuola e, da sconosciuto – eravamo decisamente entrambi molto diversi – mi consegnò una lettera.

La mia famiglia mi aveva sempre amato, cercato, voluto.

Non sarei mai più stata sola.

Da quel giorno, iniziò la mia liberazione: tornai a casa mia il 27 maggio del 2006.

Il Tribunale per i Minorenni, dopo alcune battaglie, decise di affidarmi in via temporanea ai miei veri genitori per sei mesi, il tempo di arrivare ai fatidici 18 anni.

Ciao, oggi sono Angela, ero una bambina rapita dalla giustizia, e oggi sono finalmente una donna.

Sono una donna che ancora lotta contro gli organi giudiziari, contro lo stato, contro quel sistema che invece di salvarmi dalla menzogna, dal dolore e ricondurmi alla verità, mi ha consegnato alla sua acerrima nemica, l’ingiustizia.

Un errore giudiziario mi ha allontanato ferocemente dalla mia famiglia, mi ha privato degli affetti più cari, mi ha portato via l’infanzia, l’adolescenza, la felicità tutta.

Sebbene il mio allontanamento fu inizialmente dichiarato quale misura proporzionata e necessaria volta alla mia tutela, la decisione di impedire ai miei genitori di ricongiungersi a me dopo l’assoluzione di mio padre, fu una vera lama affilata.

Il 27 ottobre del 2008 la CEDU – la Corte Europea dei diritti dell’uomo – ha condannato lo Stato italiano a risarcire me e la mia famiglia per questa ingiustizia e per questo errore, ma la verità è che nessuno potrà darmi indietro quegli anni in cui, disperata, pensavo di essere stata abbandonata.

“Rapita dalla giustizia” è la storia di come lo stato non riesca sempre a vedere e ad agire lucidamente, di come la giustizia non operi “alla luce del sole”.

Emblema degli errori giudiziari che uno stato di diritto dovrebbe evitare di commettere, studiando le carte dei processi con maggiore attenzione e approfondimento.

Rappresentazione di una realtà – quella degli orfanotrofi, dei servizi sociali – in cui troppe volte i minori diventano meri oggetti da posizionare da un caf ad un altro e perdono la qualità di soggetti di diritto.

Una realtà in cui, piuttosto che sentirsi al sicuro in un luogo che dovrebbe assurgere a rifugio ove assicurare loro un percorso di crescita in un’ottica protettiva, i bambini vivono abbandonati a loro stessi.

I minori, strappati giustamente o ingiustamente alle loro famiglie, subiscono dei gravi traumi da tali allontanamenti.

Bisogna pretendere maggiore attenzione verso queste situazioni, maggiore specializzazione all’interno delle nostre aule giudiziarie in relazione a tali problematiche e una più profonda sensibilità negli operatori che si trovano al fianco dei più piccoli.

Un bambino ha diritto a vivere ogni età in maniera consona aspirando sempre alla felicità, soprattutto quando gli vengono meno gli affetti più cari inspiegabilmente e improvvisamente.

Che la storia di Angela Lucanto possa rimanere un episodio isolato.

Che tutti gli orfanotrofi, in cui auspico una minore affluenza nel tempo, riescano a far sentire ogni bambino che vi metta piede, amato, voluto e, soprattutto, meno solo.

Martina, sempre la più piccola dell’annata ‘94, laureata LUISS in Giurisprudenza, si definiva ad otto anni “simpatica, anche se i miei fratelli dicono che parlo troppo. Sono una persona responsabile, riflessiva, apprensiva, equilibrata, e molto sensibile, ma soprattutto un po’ pettegola. Sono allegra, divertente e socievole, mi piace stare in compagnia per scherzare, giocare e raccontare barzellette.” Da allora le cose non sono cambiate: parla sempre tanto, pensa sempre troppo e rimane la solita rompi scatole.Va sempre di corsa, non sa stare ferma e forse mostra troppi denti quando sorride.Ama emozionarsi con le piccole cose e cerca in ogni momento un motivo per sorprendersi.E’ un’inguaribile romantica e a volte, a furia di stare con la testa fra le nuvole, rischia di cadere in qualche burrone, dal quale però, trova sempre la forza di rialzarsi!