Ne Il Maestro e Margherita succede una cosa che la dice lunghissima sul teatro. Il Diavolo, Woland, fa uno spettacolo di magia, e per quanto sia straordinario (c’è l’inganno ma non il trucco, in fondo) per i primi minuti sembra illusionismo normale, un mezzo flop. I russi – perché siamo a Mosca – prima si annoiano e poi, chiaramente, non ci credono. Finché Woland non coinvolge il pubblico uno per uno, come parte attiva. Li chiama per nome, li sputtana e, alla fine, regala cose alle signore impellicciate: vestiti, gioielli, banconote. Sia la narrazione che lo spettacolo, a quel punto, sono un successo.

William Shakespeare c’era arrivato 367 anni prima di Bulgakov, col Giulio Cesare. L’opera, per chi scrive la più sottile della produzione scespiriana, raggiunge l’apice nel discorso funebre in onore del dittatore (Atto III, scena II), più precisamente quando Marco Antonio, luogotenente di Cesare, trasforma l’orazione in un comizio, rivolto a un pubblico (reale) che ne ammira l’eloquio e l’acutezza. E si lascia convincere. Lo dico con coscienza di causa, perché tutte le volte che ho visto un Marco Antonio giurarmi che Bruto è un uomo d’onore, di cui la prima al Globe di Londra sotto una pioggia invadente, mi sono sentito un elettore. Voce vera nell’acclamazione finta.

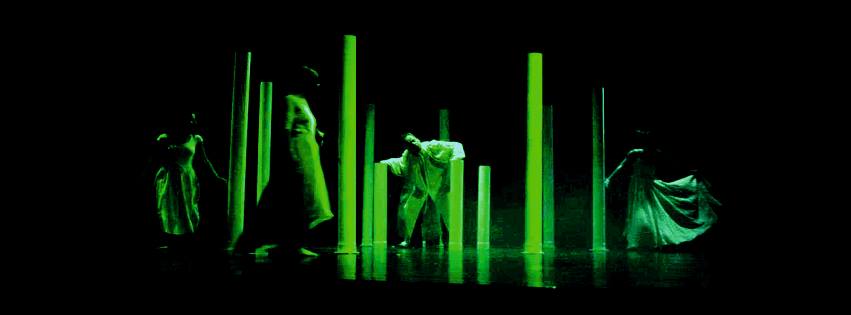

Max Mazzotta queste cose le sa molto meglio di me, e per il suo Julius – esito di un laboratorio sul Giulio Cesare, in scena al Piccolo Teatro dell’Università d ella Calabria – ha ridotto la storia all’essenziale, in una circumnavigazione, ossequiosa ma dinamica, di quel momento. Gli interpreti lo sanno: è una versione rapida, di scene madri che si somigliano (volutamente) e si ripetono, in cui il testo è co-protagonista della carismatica messa in scena. La regia vuole riempire visivamente i silenzi, o sostituire i linguaggi potenti col potenziale dei corpi, delle luci, della musica, e ci riesce. Ne viene fuori uno Shakespeare cinematografico, ottico, per niente verboso, poco emotivo ma affascinante. Non male per un laboratorio.

ella Calabria – ha ridotto la storia all’essenziale, in una circumnavigazione, ossequiosa ma dinamica, di quel momento. Gli interpreti lo sanno: è una versione rapida, di scene madri che si somigliano (volutamente) e si ripetono, in cui il testo è co-protagonista della carismatica messa in scena. La regia vuole riempire visivamente i silenzi, o sostituire i linguaggi potenti col potenziale dei corpi, delle luci, della musica, e ci riesce. Ne viene fuori uno Shakespeare cinematografico, ottico, per niente verboso, poco emotivo ma affascinante. Non male per un laboratorio.

Ovviamente l’opera si presta al tentativo, qui riuscito. Il Giulio Cesare è un ottimo dramma universitario, perfetto per stage e laboratori (ci avevano già pensato i Taviani e Fabio Cavalli coi detenuti di Rebibbia in Cesare deve morire) perché le battute sono schegge precise e sfuggenti, poco rinascimentali, esplicite come certi aforismi studiati a tavolino. Max Mazzotta porta questa asciuttezza all’estremo, e la co mpensa con un palco stilosissimo, che sembra opera di Julie Taymor, Wong Kar-wai, Nicolas Winding Refn o – in due momenti – Paolo Sorrentino. Il buon esito di questo laboratorio – l’ennesimo, di qualità, promosso da Libero Teatro – deve molto all’estetica casinara dei postumi borghesi in cui Mazzotta colloca i congiurati, vestiti Zara a un galà di Roma Nord. Il pathos umano è affidato quasi interamente alla Porzia di Stefania Mangia, garbata e tagliente. Tutti gli altri – Dafne Abbruzzino, Rossella Agosto, Marco Aiello, Angela Candreva, Antonella Carchidi, Francesco Carchidi, Diletta Ceravolo, Monica de Luca, Pierfrancesco Minervini, Francesco Molezzi, Ilaria Nocito, Francesca Pecora, Stefania Procopio, Cristina Rizzuti e Francesco Rizzo – sono ugualmente puntati verso il bersaglio, riconoscibili e ben caratterizzati.

mpensa con un palco stilosissimo, che sembra opera di Julie Taymor, Wong Kar-wai, Nicolas Winding Refn o – in due momenti – Paolo Sorrentino. Il buon esito di questo laboratorio – l’ennesimo, di qualità, promosso da Libero Teatro – deve molto all’estetica casinara dei postumi borghesi in cui Mazzotta colloca i congiurati, vestiti Zara a un galà di Roma Nord. Il pathos umano è affidato quasi interamente alla Porzia di Stefania Mangia, garbata e tagliente. Tutti gli altri – Dafne Abbruzzino, Rossella Agosto, Marco Aiello, Angela Candreva, Antonella Carchidi, Francesco Carchidi, Diletta Ceravolo, Monica de Luca, Pierfrancesco Minervini, Francesco Molezzi, Ilaria Nocito, Francesca Pecora, Stefania Procopio, Cristina Rizzuti e Francesco Rizzo – sono ugualmente puntati verso il bersaglio, riconoscibili e ben caratterizzati.

Ciò detto, dopo Julius ho preso la ferma decisione di seguire tutti gli esiti dei laboratori teatrali. Ammesso che vengano tutti così, e fino ad ora Libero Teatro non mi ha mai deluso, una stagione di Esiti nei teatri universitari varrebbe bene una messa. Che idea, degna di Narnia: aprire la porta, oltrepassare un boulevard di pellicce e ritrovarsi in un mondo giovane, spesso inesplorato, pieno di cose belle.