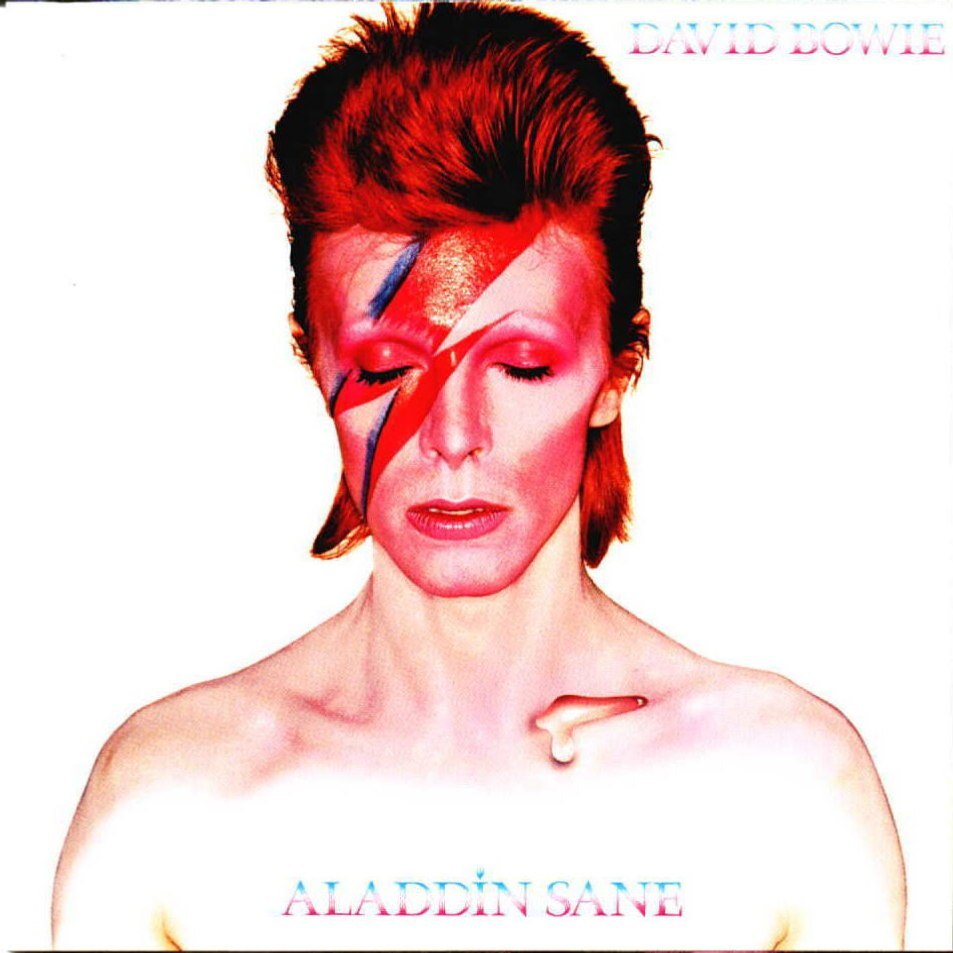

La musica parla da sola e quella di David Bowie racconta tante vite: sei o sette sono le sue, del Duca Bianco. Era morto già due volte, negli anni Settanta consumato dalla droga e nel 2004 per un infarto che ci aveva ripensato, restituendolo al mondo. Questa volta se n’è andato in fase promozionale, a qualche giorno dal rilascio di Blackstar, il suo ultimo lavoro. Ha insegnato alle creature più sventurate del Novecento (e a quelle dell’incerto seguito) a non sentirsi un prodotto precostituito, a sfumare gli argini come quando si soffia con la cannuccia su un disegno di sale. Coi suoi versi, con qualche cambio di costume e con le note pazze, nervose, acide e struggenti, ha spiegato che ci vuole tanto a capire che siamo tutti armonia di disaccordi, ma alla fine ne vale la pena. Di una carriera definita in tutti i modi – solo Glam ne suggerisce lo tsunami estetico – resta questo, e non è poco: sia donne che uomini, sia alieni che terrestri, sia muti che chiassosi, felici e disperati, sessuali e monastici, we could be heroes, e cioè unici nella moltitudine di gente unica (che bel paradosso) come noi. Siamo tutto insieme come un mare interiore, e la libertà connaturata ci impone di riconoscerlo, anche se ci sembra un peccato, anche se ci provoca disagio. David Bowie, che per me aveva un fulmine sul viso, ha assolto le nostre adolescenze dicendo che quel peccato, quel disagio, erano bellezza. E che la confusione che tutti rifuggono è la luce più splendida per rintracciare se stessi.

per un infarto che ci aveva ripensato, restituendolo al mondo. Questa volta se n’è andato in fase promozionale, a qualche giorno dal rilascio di Blackstar, il suo ultimo lavoro. Ha insegnato alle creature più sventurate del Novecento (e a quelle dell’incerto seguito) a non sentirsi un prodotto precostituito, a sfumare gli argini come quando si soffia con la cannuccia su un disegno di sale. Coi suoi versi, con qualche cambio di costume e con le note pazze, nervose, acide e struggenti, ha spiegato che ci vuole tanto a capire che siamo tutti armonia di disaccordi, ma alla fine ne vale la pena. Di una carriera definita in tutti i modi – solo Glam ne suggerisce lo tsunami estetico – resta questo, e non è poco: sia donne che uomini, sia alieni che terrestri, sia muti che chiassosi, felici e disperati, sessuali e monastici, we could be heroes, e cioè unici nella moltitudine di gente unica (che bel paradosso) come noi. Siamo tutto insieme come un mare interiore, e la libertà connaturata ci impone di riconoscerlo, anche se ci sembra un peccato, anche se ci provoca disagio. David Bowie, che per me aveva un fulmine sul viso, ha assolto le nostre adolescenze dicendo che quel peccato, quel disagio, erano bellezza. E che la confusione che tutti rifuggono è la luce più splendida per rintracciare se stessi.

Ashes to ashes, funk to funky.