Il Novecento si è caratterizzato come il secolo della memoria lunga. L’umanità ha acquisito consapevolezza di quanto la propria empietà possa spingersi oltre il pensabile o l’umanamente prevedibile, pertanto costruire una memoria storica basata sulla necessità di non dimenticare rispondeva anzitutto ad una fondamentale esigenza di civiltà. Ed è proprio da quel momento, infatti, che nasce la tendenza a istituire date commemorative di avvenimenti storici o giornate internazionali: l’imperativo è quello di mantenere costantemente la nostra memoria viva. Oggi però abbiamo raggiunto un obiettivo che è andato ben oltre quella che era una buona, ed auspicabile, ambizione, ossia quello di rendere la nostra memoria immortale e onnipervasiva.

Oggi, anzitutto abbiamo rinnegato la natura propria della memoria, la quale si nutre della vitale alleanza tra il ricordo e la necessità di dimenticare, entrambi in rapporto di complementarietà; come gli amori più solidi d’altronde. Dimenticare è un aspetto coessenziale della memoria, ragion per cui il diritto ad una memoria corta è altrettanto indispensabile come quello ad una memoria lunga. Non a caso il protagonista del romanzo di Borges, il “Funes o della memoria”, che è condannato ad avere una memoria prodigiosa che gli consente di ricordare con perfezione fotografica ciascun piccolo dettaglio che lo circonda, alla fine muore per una “congestione polmonare”, ossia metaforicamente schiacciato dal peso dei suoi ricordi.

La domanda a questo punto è: nell’era dei social network com’è cambiata la nostra capacità di ricordare? Per rispondere a questa domanda bisogna partire da un presupposto: attraverso Facebook e Instagram ciascuno di noi passa moltissimo tempo a curare la propria immagine, una narrazione in foto e post cesellata con ossessione nel tentativo di far passare il miglior racconto possibile di sé agli altri. Tuttavia, non siamo i soli a poter pubblicare dati o informazioni su noi stessi, anche gli altri possono farlo, per cui la nostra immagine non è totalmente sotto il nostro controllo. Tutti partecipiamo un’opera di collage giornaliera e costante che a poco a poco, nel costruire la vetrina di noi stessi, rende la nostra immagine, il nostro sé virtuale, una sorta di proprietà comune. Non ci appartiene più totalmente e sfugge al nostro controllo. Le nostre foto e i nostri post ci vengono riproposti quotidianamente nelle apposite sezioni dedicate ai ricordi, senza che noi possiamo decidere di ricordarcene veramente; e non diversamente accade per le nostre stories su Instagram. La nostra vita è tutta lì: cucita in una trama di foto, affermazioni e commenti decontestualizzati e senza una cronologia, una sorta di disegno esploso che ci viene riproposto sistematicamente come se fosse eternamente presente, anche se non ci appartiene più ed oggi siamo tutt’altre persone. E verrebbe da chiedersi poi se siamo così incondizionati in questa attività di perpetua “riproduzione” di sé stessi: sempre assorbiti nell’operazione quotidiana di ricerca del post che restituisca la perfetta immagine di noi; quante pose nel tentativo affannoso di raggiungere il miglior scatto possibile? Ma non fa parte di noi anche il nostro peggior scatto? Quella faccia goffa, disarmonica e buffa che si corrugava districandosi tra smorfie improponibili nel tentativo di essere fighi. E i nostri sentimenti invece? Camuffati tra le righe di citazioni famose; facciamo ricorso alle parole altrui perché abbiamo paura della autenticità delle nostre? In proposito, Stefano Rodotà, il compianto civilista cosentino, affermava che stiamo vivendo una rivoluzione dell’identità che appare così “dispersa, frammentata, dilatata, instabile”.

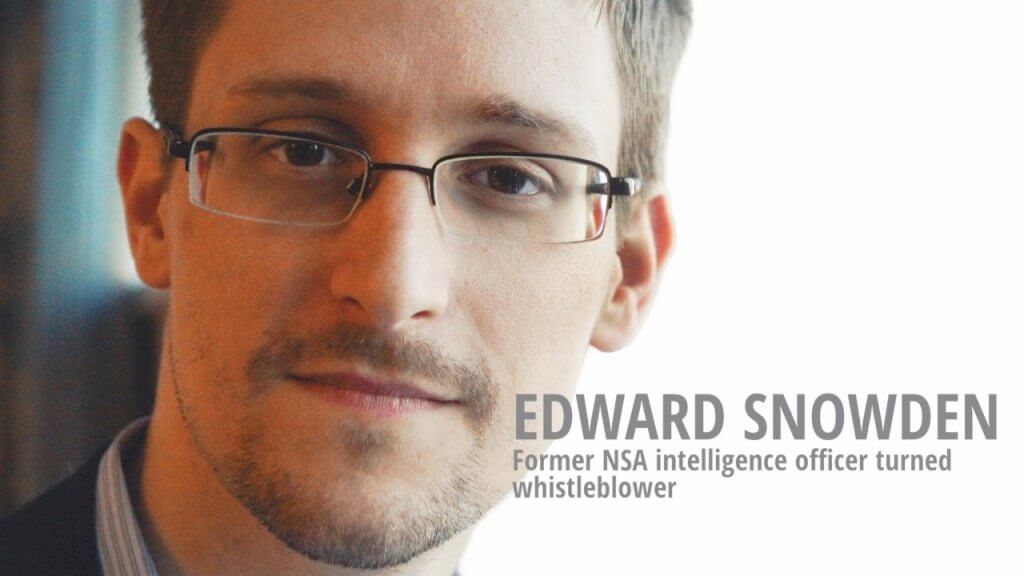

La memoria è un elemento fondamentale nel processo di costruzione e di sviluppo dell’identità personale. Da questo punto di vista vale la pena ricorda le icastiche parole di Edward Snowden, ex tecnico della CIA, che dichiara apertamente: “Ogni cosa che facciamo ora dura per sempre, non perché vogliamo ricordarla, ma perché non ci è permesso dimenticarla”. Tutti abbiamo diritto ai vizi, agli errori e alle contraddizioni, fanno parte del nostro sviluppo, della costruzione di quella identità che si alimenta delle esperienze che viviamo e ne trae frutto. Lo sviluppo della personalità individuale richiede un’operazione di elaborazione delle esperienze: la memoria di quanto è avvenuto è essenziale, ci consente di dare senso a quanto di “positivo” o di “negativo” ci è accaduto, ciò è importante soprattutto in vista di chi saremo domani, di come e cosa vogliamo migliorare. Ma questo processo necessita anche di oblio per poter funzionare nel migliore dei modi: abbiamo l’esigenza di non essere perseguitati dai nostri sbagli, dai quei piccoli errori che hanno condizionato i nostri eventi, da quelle frasi sbagliate che non avremmo mai voluto dire. Vogliamo ricordarci del nostro migliore amico del periodo liceale, senza pensare a quanto qualche comportamento abbia condizionato la fine di quella amicizia. Perché alla fine, si sa, ci ricordiamo il bello delle persone. Non a caso, non è passato troppo tempo da quando Audrey Hepburn dichiarava categoricamente, come solo una donna della sua levatura poteva fare: “Per essere felici occorre una memoria corta e una salute di ferro”; ed anche in Eternal Sunshine Of The Spotless Mind, impietosamente tradotto in italiano in Se mi lasci ti cancello, il personaggio di Kirsten Dunst recitava citando Nietzsche: “Beati gli smemorati, perché avranno la meglio anche sui loro errori.”

Ma la tirannia del presente a cui internet ed i social ci hanno costretti, ci impongono, un obbligo di coerenza che nessuno di noi può pensare di ottemperare. Il passato ritorna ad essere presente, e il futuro praticamente non esiste nemmeno come dimensione di attesa, come speranza: tutto si sviluppa nell’orizzonte di un infinito “qui ed ora”, dove esserci, scattare nell’immediato, catturare il momento, come in un mosca cieca della felicità, diventa condizione d’esistenza.

La situazione si aggrava ulteriormente quando ci si concentri sulla situazione di chi avendo espiato una pena intenda riabilitarsi concretamente all’interno della società. A riguardo l’istituto giuridico della riabilitazione, i cui effetti sono disciplinati all’art. 178 del codice penale, prevede che in seguito alla riabilitazione si estinguano “gli effetti penali della condanna”. In altri termini, il condannato viene reintegrato al fine di rimetterlo in condizione di operare all’interno della società nella posizione antecedente alla pronuncia della condanna penale a suo carico. Ora ci si deve realmente chiedere, come solo piccola parte dei legislatori europei sta facendo, se sia possibile realizzare concretamente questa reintegrazione sociale quando al “riabilitato” non venga concesso di liberarsi dal peso dei reati compiuti attraverso appunto il cosiddetto diritto all’oblio. Il “diritto ad essere dimenticati”, che costituisce la naturale evoluzione del diritto alla privacy, inteso, in senso lato, come il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, oppure in quanto venga revocato il consenso al suddetto trattamento da parte del titolare, rappresenta dunque condizione insuperabile e necessaria per realizzare quella riabilitazione. Il rischio concreto infatti è che la condanna si trasformi in un marchio ineliminabile sulla pelle del “riabilitato”, e ciò sebbene la diffusione notizia, l’informazione che lo riguarda, circolando in rete e non potendo essere cancellata in modo definitivo, non risponde più ad alcun interesse pubblico nel momento in cui questo tenti di reintegrarsi.

Questi sviluppi della tecnologia non adeguatamente affrontati da un legislatore, nazionale ed europeo, spesso poco lungimirante, la cui regolamentazione resta giocoforza ancora per la gran parte affidata agli sforzi di rammendamento dei giudici ( i quali, al contrario dei legislatori, non possono sfuggire alle istanze di giustizia a cui la società li richiama, essendo costretti ad affrontare e a decidere i casi concreti, seppur privi di adeguati e sufficienti strumenti) descrivono una situazione in cui si finisce per mettere tra parentesi quel diritto a rifarsi una vita, il diritto di ricominciare, che il condannato oramai riabilitato dopo aver scontato la pena si è guadagnato.

Per concludere, il diritto all’oblio, nelle sfumature in cui si è tentato di ricostruirlo all’interno di queste righe, assume oggi, nell’era dei social media, un’importanza di gran lunga maggiore rispetto a quella in cui vedeva “la dimenticanza” come un aspetto al più complementare della memoria, concepita da sempre come l’arte di ricorda, questo perché è funzionale a qualcosa di ben più semplice quanto imprescindibile, detto altrimenti con le parole dell’intramontabile Totò: La felicità, signorina mia, è fatta di attimi di dimenticanza.

Ostinatamente cocciuto dalla pedanteria degna di un vecchio attempato, ma indolentemente curioso come un fanciullo alle prime armi. Sin dal 1992 pronto a mettere sotto la lente della propria analisi prolissa se stesso e il mondo che lo circonda. Non più giovane studente di Giurisprudenza, lavora per mantenersi gli studi. Come non v'è sport che non abbia praticato, spesso con scarsi risultati, non v'è settore di interesse che non abbia indagato. La sua passione per la cucina, la filosofia giuridica e politica non hanno confini. Un buon senso dell'ironia si mescola ad uno scarso senso del pudore e ad un audace istrionismo, spesso questi trattati come se fossero dei talenti.